Rédaction

Médecin : plus qu’un métier, une vocation au service d’autrui ? Oui mais pas seulement. Interrogés sur leurs principales sources de motivation quant à leur avenir, les étudiants en médecine n’hésitent plus, désormais, à revendiquer leur ambition « d’avoir une qualité de vie satisfaisante ». Signe des nouvelles aspirations des futurs médecins, ce souhait figure parmi les cinq motifs les plus fréquemment cités dans 70 % des réponses, juste derrière le fait « d’exercer un métier utile » (74 %) et l’ambition « d’aider/sauver les patients » (73 %), selon l’enquête Appel Médical Search qui a interrogé 197 étudiants en médecine à l’automne 2016 (1).

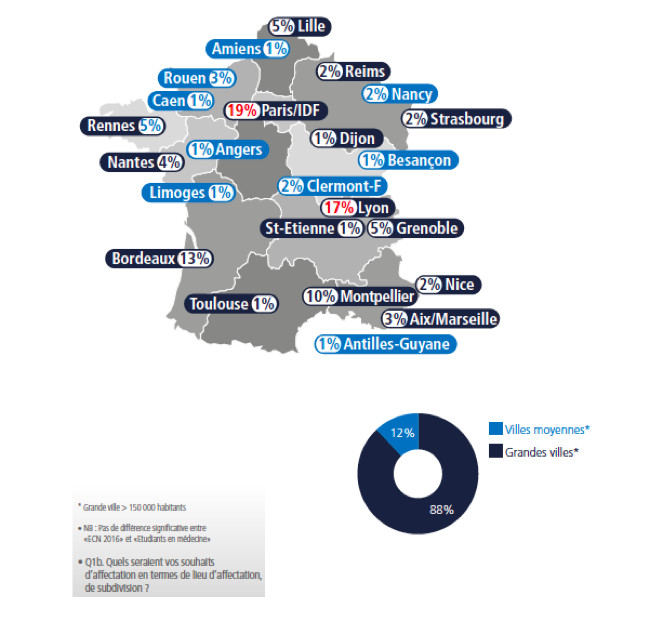

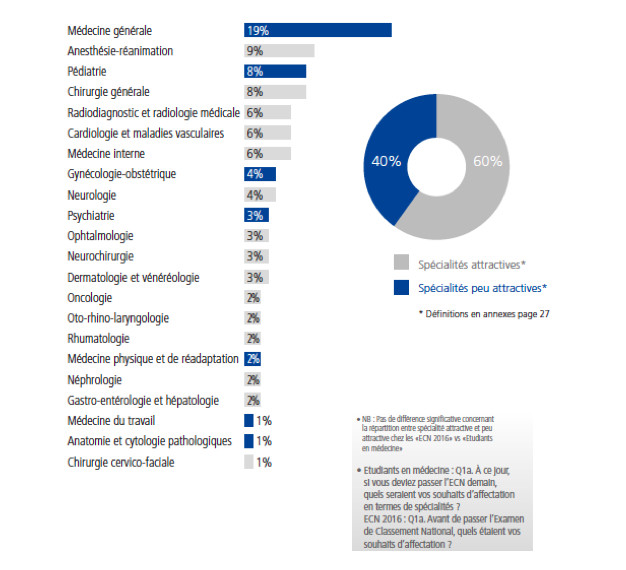

Autre enseignement de l’étude: contrairement aux idées reçues, la médecine générale n’est pas un choix par défaut. Elle se hisse en tête (19 %) des spécialités plébiscitées par les étudiants en médecine interrogés avant l’ECN. Un choix qui peut signaler la « souplesse » d’une spécialité aux modes d’exercice de plus en plus diversifiés. Enfin, s’agissant de leurs préférences pré-ECN en matière de lieu d’affectation, les étudiants en médecine jettent sans surprise leur dévolu sur les grandes villes, où Paris, Lyon et Bordeaux se partagent le podium.

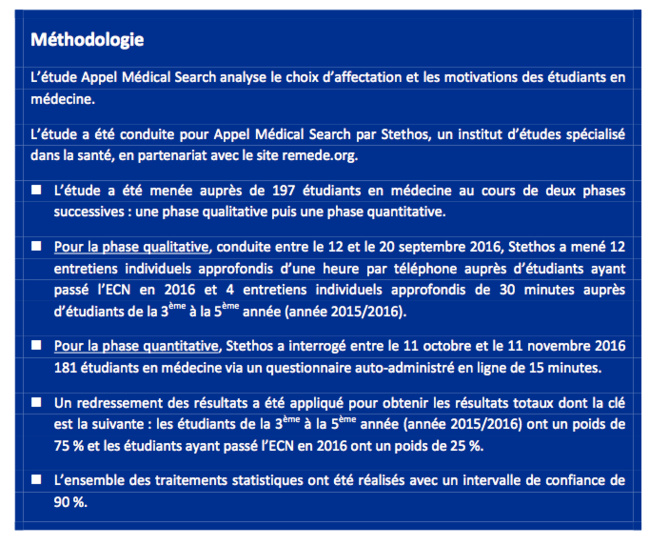

(1) L’enquête a été menée pour Appel Médical Search par Stethos, un cabinet d’études spécialisé dans la santé. Elle a été conduite auprès de 197 étudiants en médecine au cours de deux phases successives : une phase qualitative du 12 au 20 septembre 2016 (16 entretiens individuels conduits par téléphone) puis une phase quantitative du 11 octobre au 11 novembre 2016 (181 étudiants ont répondu à un questionnaire auto- administré en ligne).

- De façon logique, les principales craintes pour leur avenir portent sur les « sacrifices par rapport à la vie privée », devant le « risque d’erreur » et la « charge de travail importante ».

- Le mode d’exercice de la médecine qui recueille le plus de suffrages (43%) auprès des étudiants interrogés est le mode ‘mixte’, qui combine salariat et exercice libéral.

- La médecine générale est la spécialité la plus plébiscitée (19%) par les étudiants interrogés avant le résultat de l’épreuve classante nationale (ECN).

- Les grandes villes (Paris, Lyon, Bordeaux) recueillent les faveurs des étudiants en matière de lieu d’affectation.

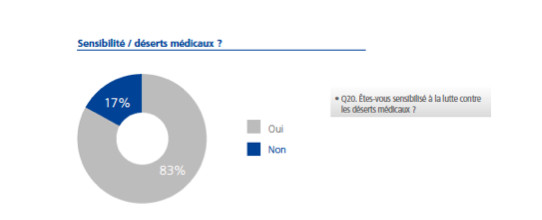

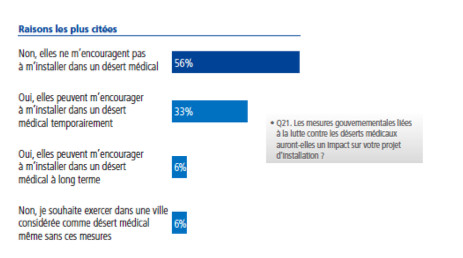

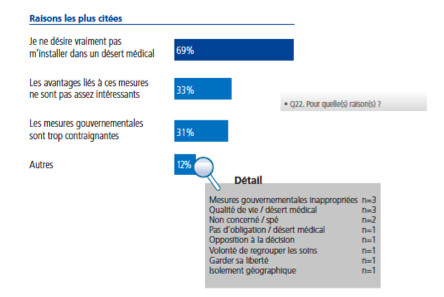

- La majorité des étudiants interrogés (56%) considèrent que les mesures gouvernementales prises pour lutter contre les déserts médicaux sont inefficaces.

- Si les deux premières réponses renvoient à des motifs altruistes, la qualité de vie est une ambition davantage autocentrée – mais pas moins légitime pour autant. En plaçant si haut dans le classement la qualité de vie, les futurs médecins interrogés dans l’étude ont pu signifier leur volonté de tourner le dos au modèle incarné par le médecin généraliste, qui exerce en libéral dans son cabinet et qui ne compte pas ses heures de travail. Au détriment de sa vie privée. Les futurs médecins sembleraient moins enclins à faire de tels sacrifices.

- Notons cependant que, si l’on ne prend en compte que les résultats cités en première position – les plus importants a priori –, le fait d’avoir une qualité de vie satisfaisante ne se classe alors plus qu’en quatrième position des principales sources de motivation pour l’avenir. Toutes propositions confondues, c’est l’ambition d’aider/sauver les patients qui recueille le plus de suffrages (24 %) auprès des étudiants en médecine interrogés. Le serment d’Hippocrate n’est donc pas passé de mode, fort heureusement !

- Sur certaines propositions en revanche, des différences se font jour. Le groupe « ECN 2016 » se distingue en manifestant des craintes plus ancrées dans le concret, et le quotidien (le « risque d’erreur dans le cadre de son métier », la « quantité importante de travail » ou encore la « relation entre les médecins et l’Etat »).

- Ainsi, à la question « à terme, quel mode d’exercice pensez-vous choisir », près de 45 % des étudiants interrogés disent vouloir privilégier une activité mixte, qui permet de combiner salariat et exercice libéral de la médecine. Tout aussi instructif est le fait que salariat et exercice libéral recueillent chacun 28 % des suffrages des étudiants. Autant dire qu’il est impossible de distinguer un mode d’exercice de la médecine privilégié auprès des étudiants interrogés : ceux-ci sont autant attachés au salariat qu’à l’exercice libéral.

- Notons que le CHU (62 %) est le type d’établissement privilégié par les répondants désirant exercer la médecine de façon « salariée » ou « mixte » tandis que le cabinet privé (42 %) est celui qui recueille la préférence des répondants souhaitant pratiquer la médecine de façon « libérale » ou « mixte ».

- La médecine générale se classe donc en tête des spécialités plébiscitées par les répondants. Est- ce un choix paradoxal alors que ces mêmes répondants disent vouloir placer la qualité de vie au cœur de leurs préoccupations ? Oui si l’on considère que la charge de travail d’un généraliste, par la force des choses, réduit le temps libre du praticien à sa portion congrue. A ce titre, il ne fait aucun doute que les généralistes travaillent beaucoup. Ainsi, selon une étude du ministère des Affaires sociales parue début 2016, le temps de travail moyen des médecins généralistes s’élevait en 2011 à 57 heures par semaine – soit bien au-delà du plafond européen situé à 48 heures par semaine. En revanche, ce choix n’est pas contradictoire si l’on reconnaît la diversité des conditions d’exercice du métier de généraliste – ce qui constitue un facteur d’attractivité indéniable.

- Un médecin exerçant en libéral dans son cabinet. Telle est l’image du généraliste. S’il s’agit, bien sûr, du mode d’exercice le plus répandu (il concerne 57 % des généralistes, selon les dernières données du Conseil national de l’ordre des médecins, le CNOM), de nombreux médecins généralistes exercent également en tant que salariés (c’est le cas de 36,5 % d’entre eux selon le CNOM). C’est le cas des médecins employés dans des hôpitaux, au sein de services de médecine générale. Un généraliste peut également travailler comme salarié dans le secteur sanitaire (dans des cliniques privées MCO ou des services SSR par exemple) ou dans le secteur du médico- social (au sein des Ehpad ou des structures accueillant des personnes en situation de handicap). Dans les territoires confrontés aux déserts médicaux, certaines communes salarient des médecins généralistes, embauchés dans des maisons de santé regroupant d’autres professionnels de santé.

- L’exercice libéral de la médecine générale évolue lui-même. Si les jeunes générations sont de plus en plus réfractaires à l’idée d’exercer la médecine générale libérale de façon indépendante (être tout seul à la tête de son cabinet), surtout dans les territoires ruraux, elles ne ferment pas la porte à l’exercice libéral pour autant. Simplement, elles ne veulent plus exercer seules, mais désirent travailler avec d’autres collègues, par exemple au sein de maisons médicales comptant des équipes pluridisciplinaires.

- Enfin, autre raison pouvant expliquer la première place de la médecine générale dans le choix des étudiants, la possibilité de se frotter à d’autres spécialités. Alors que le choix d’une autre spécialité que la médecine générale est définitif (par exemple, un étudiant choisissant la pédiatrie comme spécialité devra y consacrer toute sa carrière), la médecine générale ne ferme pas de porte. Un médecin généraliste peut se former à d’autres spécialités (gériatrie, psychiatrie, cardiologie, etc.) sous réserve de passer le diplôme universitaire (DU) ou la capacité adéquats.